L’ART DE LA VOYANCE

EDWARD HOPPER

et

LES LIMITES DE LA REPRESENTATION

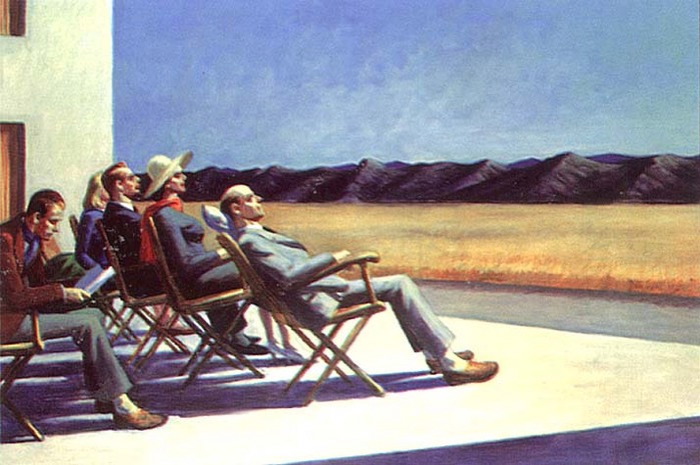

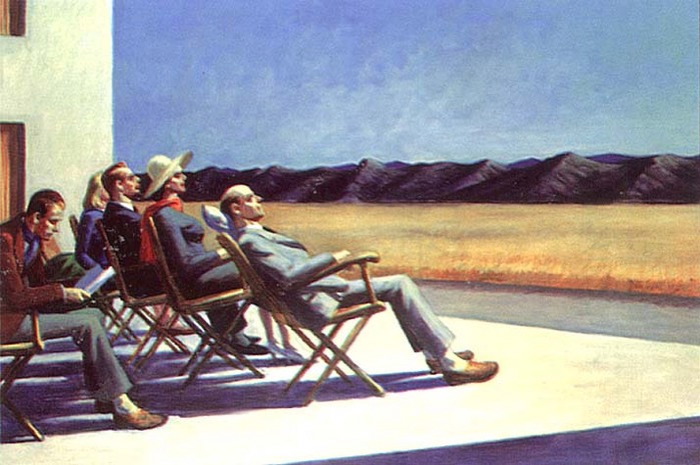

People in the sun (1959)

I – l’effet d’extériorité

Trois des cinq personnages regardent en dehors du

cadre en direction d’une lumière que l’on devine être celle du soleil.

Le faisceau de ces regards, tendus et saillants, rassemble l’unique

mouvement de la toile et contient sa dynamique essentielle. Il lui

confère alors son étrange intensité : des fronts relevés et peints

de profil, partent trois fils invisibles qui courent entre la colline

sombre et la prairie jaune paille, le long d’un axe de fuite latéral,

traversant et creusant toute la surface de la toile pour aller se

perdre au-dehors, au-delà du cadre. La densité presque brutale de ce

faisceau, qui n’est qu’un invisible mouvement au sein de notre propre

vision, vient de ce que ces regards jaillissent précisément de cavités

profondes et sombres, d’yeux noirs et absents à la surface des

paupières ; et de ce que ce jaillissement, à son tour, troue et

renforce l’impassibilité des visages. Les faces blêmes en sont comme

transpercées.

Mais ces trois personnages ne sont pas simplement en train de regarder.

Ils sont littéralement happés, hypnotisés et plongés dans une

contemplation muette, baignés d'une lumière laiteuse et diaphane venue

d’ailleurs. Ils s’engouffrent eux-mêmes dans leur propre regard, comme

s'ils ne pouvaient résister à l’appel de cette fuite en avant.

Installés au bord d’une terrasse de campagne sur des fauteuils en bois,

leur présence dégage une force implacable, à la fois léthargique et

profondément statique, comme une énergie privée de toute possibilité de

mouvement. Et c’est du fond de cette passivité létale que s’anime

sourdement la tension des regards : à l’immobilité physique des

personnages et à tout ce que la scène recèle d’éternellement figé,

vient alors répondre l’intensité troublante de ces trois lignes

invisibles et de leur mouvement de fuite irrémédiable. A travers ces

regards qui nous emportent avec eux, apparaît ainsi ce qui ouvre

irrémédiablement la toile à tout ce qui n’est plus elle, à ce qui

n’appartient plus au simple registre de la représentation. Ce sont eux,

en effet, du fond de leur obscures cavités, qui génèrent et réalisent

ce minutieux mystère, cet excès par lequel la représentation se dépasse

elle-même et délivre alors plus qu’elle ne contient. Car ce faisceau de

regards fait justement surgir hors du cadre l’au-delà même du cadre, le

hors-champ de la représentation, sa limite même : il engendre sa

propre extériorité. Une impression muette se loge alors en notre

vision, une illusion s'est fait jour pour elle, celle de ne pas voir ce

que semblent voir ces gens au soleil ; illusion qui se lève en

notre regard parce que déjà nous savons qu’il n’y a là rien à voir, que

ces gens ne voient rien puisqu’ils ne sont rien, parce qu’il ne s’agit

en définitive que de la possibilité de voir ce que nous savons par

ailleurs ne pas pouvoir être vu. Un invisible domaine de la

représentation surgit à travers elle comme son autre, comme son

invisible, et creuse désormais notre vision de tout ce qu’il lui refuse.

Cet espace qui se présente « au dehors »

comme étant celui que les personnages contemplent, et où semble avoir

lieu le spectacle qu’ils considèrent – le soleil donc, ce qu’indique

aussi bien le titre, source de lumière et de toute visibilité, astre

originaire qui engendre la relation de l’œil et du visible - il ne nous

est précisément pas donné à voir, nous ne pouvons y accéder : il

n’est nulle part visible. En lui-même et pour lui-même, cet espace qui

hante en creux les marges de notre vision à travers et au bout de ces

regards sur la toile, n’est donc qu’un angle mort de notre perception,

qu’un espace irréel et flottant qui n’a d’autre réalité que celle de

l’illusion où il paraît – illusion qui est donc bien réelle, à son

tour, puisqu’effectivement vécue et thématisable. Dans ce simple

apparaître donc, un espace hors toile semble surgir depuis la toile à

travers le sillon immatériel de ces trois regards, au bout de la

terrasse et comme en continuité avec elle, en marge de tout ce qui a

été peint. Mais marge et extrémité ne sont ici plus rien de spatial, et

ne se tiennent nulle part, ce lieu invisible n’est pas devant nous en

quelque endroit que ce soit, et ce hors-cadre ne saurait être nulle

part localisé ni même tenir dans une simple juxtaposition : il n’est en

réalité nullement corrélatif à l’espace même de la toile et n’est pas

même pensable en terme de spatialité.

A strictement parler, en vérité, ce hors-cadre n’est rien, ce n’est ni

une chose, ni un objet, ni une forme ou une figure. En réalité, il ne

fait qu'arriver, ou se produire, ne fait qu’avoir lieu et n’est en

définitive, et par essence, que l’événement de la toile au sein de notre vision.

Il apparaît et s'immisce entre la toile et notre regard, et n’est d’un

côté que l’espace insondable et sans réalité que nous croyons deviner

là où se tient le spectacle vu par les personnages – l’origine, donc,

solaire – et de l’autre, n’est plus que ce hiatus ou ce manque effectif

qui hante notre regard quand nous nous laissons aller à suivre ceux des

personnages. Sa présence nous est par deux fois subtilisée au profit du

non-être, une fois en la toile, une fois en notre vision.

Nous pouvons ainsi énoncer ce quil y a lieu de nommer ici l’effet d’extériorité

: « nous regardons des personnages qui contemplent une chose que

nous en voyons pas », et que nous ne verrons jamais, pouvons-nous

ajouter, puisque par définition il n'y a justement rien à voir, en

peinture, au-delà du cadre, nul hors-champ possible, nulle réalité

qu’un recadrage ou une modification dans l’angle de la prise de vue

pourrait venir révéler. Ce que nous ne voyons pas, c’est ce que nous pensons

ne pas pouvoir voir, c’est donc ce que la représentation laisse ici

paraître, mais en sursis, c’est ce qu’elle manifeste comme sa propre

extériorité, inaccessible en soi et pour soi. C’est ce que notre vécu

seul peut attester, dans l'expérience de la toile. Il ne peut donc

apparaître sans elle, mais il n’en est plus une partie homogène. Dire

alors que ces regards se dirigent vers ce qui se présente avec eux

comme au-delà du tableau, c’est dire qu’ils manifestent cet espace

comme l’au-delà même de la toile, comme ce que la représentation induit

mais ne contient pas, produit mais ne représente pas, comme ce qu’elle

laisse paraître mais qui désormais ne lui appartient plus. Effet

hétérogène à ses causes, l’extériorité est le pur et simple produit

négatif de la toile et de notre vision, ce qu’elle introduit

d’invisible dans le visible, en tant qu'effet d’invisibilité.

II – l’invisible et les limites de la représentation

Ce qui compte ici, ce n’est donc pas tant ce que

l’on voit, que le fait même l’on ne voie pas, que l’on puisse ne pas

voir. La vision est ici vécue dans une forme essentielle

d’incomplétude, comme ouverte à l’intérieur d’elle-même sur son propre

manque. Manque à la vision, qui n’est que l’effet en excès de la toile.

Car en voyant la toile, nous faisons aussi l’expérience que quelque

chose devrait ou pourrait être visible, et nous le

pressentons comme tel dans l’acte de voir parce que la toile creuse

désormais notre regard sur lui-même et y dépose l'élément qu’elle lui

refuse tout en le lui promettant, comme son espace de

visibilité propre mais inaperçu. Ce qui signifie alors très

précisément que nous voyons que nous ne voyons pas tout ce qu’il

devrait être possible de voir. Et c’est dans l’exacte mesure où nous

sommes là pour voir que quelque chose, depuis et en dehors du tableau,

nous échappe. L'extériorité n’est certes pas visible, et en ce sens on

peut alors la dire invisible, mais cet invisible justement demande à

être vu, requiert notre regard et ne s’adresse qu’à lui, n’ayant de

sens qu’en lui et par lui. C’est à partir du moment où nous venons

devant le tableau que nous voyons que nous ne pouvons voir cet espace

du tableau qui apparaît comme extérieur à lui. Et qu'alors, dans le

visible, se déploie quelque invisible. L’invisible est donc d’abord ce

qui hante la vision, c'est ce qui s'y fait jour en creux, sans pouvoir

s'y résorber. C’est ce qui en son sein s’y dérobe et qui se laisse

pressentir comme pouvant ou devant être visible, mais ne l’étant pas

actuellement.

L’invisible est donc l’effet virtuel et négatif de la représentation.

C’est ce qui manque à la vision ; mais ce manque n’est ici

engendré que par la vision elle-même. L’effet d’extériorité doit alors

être pensé comme ce qui fait défaut à l’acte de voir pour que celui-ci

puisse se donner sans reste et revenir à soi sans perte. Car de nous à

la toile et réciproquement, quelque chose échappe qui ne se donne pas

et ne sera jamais donné. Voir la toile n'épuise donc plus la

représentation ni l'acte par lequel elle se donne, puisque celui-ci ne

suffit plus désormais à combler et à effectuer la plénitude du regard

lorsque ce même regard s’ouvre, s’élance, et voit la toile, ou plutôt,

pour reprendre l’expression si appropriée de Merleau-Ponty, voit selon

elle plutôt qu’il ne la voit. Du fait de son extériorité, l’espace de

la représentation ne rayonne donc plus dans sa totalité, il ne se

contient plus lui-même, en lui-même. Il apparaît tout au contraire

comme étant immédiatement solidaire de cet invisible qui est sa propre

extériorité et qui en marque à la fois la finitude et l’au-delà. Tout

se passe devant nous comme si quelque chose encore n'avait pas été vu,

là où en réalité rien ne pourra jamais apparaître. Et cet invisible

flotte en nous et devant nous en tant que simple mise en présence d'une

attente.

En entrant dans le champ du visible, la toile en a

réveillé l’apparaître en le vrillant sur sa propre présence, elle a

introduit une rupture qui n’est déjà plus imputable au seul registre de

la représentation. Ce que le tableau provoque et institue au sein d’un

seul et même mouvement, qui va du spectateur au tableau et du tableau

au spectateur, en passant par ce faisceau où s’animent, à la surface la

toile, les trois fils invisibles qui conduisent nos yeux jusqu’à la

limite du cadre et déjà même au-delà, c’est précisément la rencontre

avec cet espace en réserve hors cadre, ce néant de visibilité. C'est le

contact irrémédiable avec ce rien de visible qui n’a pas encore été vu

et ne le sera jamais. Quelque chose demeure en notre vision comme ce

qu'elle n'épuise pas, une attente indéfinie désormais s'est fait jour

pour elle, et l'habite. Ce que la représentation met donc ici en scène

à travers ce mouvement de reprise et de synthèse des trois regards par

le notre, c'est quelque chose comme du visible, mais toujours en sursis

de l’être. Et l’expérience perceptive se solde alors par ce constat

que, pour reprendre l’expression célèbre de Bergson, tout n’est pas

donné. Voilà l’essentiel. A cause de, ou plutôt grâce à sa propre

extériorité, la représentation désormais ne s'offre plus comme un

spectacle intégral mais devient au contraire ce à quoi il manque cette

part nulle en soi, mais proprement efficace, d’invisibilité, pour

pouvoir alors se refermer sur soi et être pleinement et définitivement

elle-même. Du fait de l'extériorité, la représentation ne peut plus

être synonyme de totalité. La toile alors, ne se laissera pas

entièrement voir, puisque ce qu’en elle la représentation représente

n'est pas le fin mot de la vision ni de l’expérience perceptive. La

toile manifeste en permanence cet espace invisible comme son au-delà.

Avec ce qui nous est refusé, s'effectue alors la non adéquation de la

mise en scène du regard par lui-même, et l'impossibilité pour la

représentation de se représenter elle-même, de se reprendre

intégralement et de se clore définitivement sur soi pour subsister sans

reste. L'essentiel, c’est donc que compte et fasse sens pour notre

vision cet espace du dehors par lequel la représentation ne peut plus

avoir lieu seulement à l'intérieur d'elle-même, c’est-à-dire au sein du

visible et de ses contenus, figures et matière colorée, mais qu'elle

repose au contraire, lestée et comme grevée d'invisibilité, et

indéfiniment béante, sur son propre effet d’extériorité, ayant par là

cessé de se déployer dans la plénitude essentielle de son rayonnement.

La toile n’est plus ce tout fermé sur lui-même tel un champ clos de

visibilité, la scène vue s’ouvre et se dépasse brutalement vers cet

au-delà qui est simplement là en réserve, pure puissance du visible,

excédent de visibilité sans ni lieu ni objet. L’essentiel donc, c’est

que la représentation ait pu devant nous laisser effectivement à la

surface du visible la trace inaltérable de son apparition. Et par là,

qu’elle soit à la fois déjà plus et autre chose qu’elle-même

Sans faire directement partie intégrante du tableau,

l'extériorité est donc cet espace du dehors qui vient avec la toile

sans pourtant tenir en elle. Dispensée au-delà du cadre comme part

d’invisible qui ne peut apparaître qu’à travers le visible, et dans

l’acte du voir, elle n’est plus déterminée ni même déterminable à

l’intérieur de l’espace de la représentation. Ce qui est ici contemplé

par ces spectateurs installés sur la terrasse blanche, et qui n’est

donc apparemment visible que pour eux et depuis la toile, c’est tout ce

que la représentation comporte et produit de visibilité supplémentaire,

mais négative, car cette visibilité n’est justement rien et ne recouvre

rien, elle n’est qu’un pur effet d’invisibilité. L’extériorité n’est

pas l’apparition de quelque chose, elle est apparition de rien du tout,

simple mouvement de montée de l’invisible dans le visible. Et l'on peut

dire alors que Gens au soleil est bien la représentation d'un

spectacle qui, sans pouvoir avoir lieu sans nous, n'a pourtant pas lieu

pour nous, ce qui signifie en d'autres termes que la représentation de

la contemplation ne peut plus se donner comme contemplation de la

représentation, car celle-ci désormais souffre d'une incomplétude

profonde qui est le signe d'une rupture essentielle dans l'ordre du

visible.

Avec ce phénomène – au sens phénoménologique – d’extériorité, seul

l'élément du regard compte, et tout ce qui arrive en lui par deux fois

: une première fois dans la mise en scène de cette plénitude

contemplative au sein de la représentation et dans la scène représentée

– puisqu’il s’agit bien au fond d’une contemplation solaire – une

seconde fois dans la finitude de notre propre vision. Mais de l'une à

l'autre, émerge et vient jouer cet excédent de visibilité qui manifeste

l'écart entre ce que la toile produit d'un côté et ce que nous-mêmes ne

recevons pas de l'autre. Et si la représentation autorise ainsi cet

excédent de visibilité au-delà de ce que ce qui sur la toile est

actuellement visible, c'est donc qu’elle manifeste, d'un seul et même

trait, à la fois excès et négativité, et qu'il y a là dans le même

temps à la fois manque et dépense, surcroît de visibilité d'une part et

privation de l'autre. En tant que différence induite par la présence

d'un sujet voyant à qui elle manque, cet écart dans la vision est la

structure même de l'extériorité, et celle-ci n'est à son tour que le

rapport différentiel qui met en porte à faux le visible comme puissance

et le visible en tant que dépense actualisée. Entre les deux, s'est

introduit un déséquilibre irréversible que nul effort de l'entendement

ne saura résorber.

Que signifie cette différence, cet écart ?

En tout état de cause, que l'extériorité nous

met directement aux prises avec les limites de la représentation.

Quelque chose n’est pas représenté, qui n’est pas représentable.

Qu’est-ce qui échappe alors à la représentation, si la représentation

le produit avant tout comme son autre, en tant qu’effet d’invisibilité

qui ne fait que transparaître en elle ?

L'extériorité n’étant pas de nature spatiale, portion ou lieu réel de la représentation, un élément visible ou l’un de ses contenus, elle ne réside nulle part. Elle est d’abord, en réalité, un phénomène, un vécu de la perception, et si elle n’est nulle part, c’est d’abord parce qu'elle a lieu, c’est-à-dire, se présente comme événement de la vision, comme sa différence propre, son écart interne. Perceptible donc, mais invisible comme telle, événement qui échappe à toute thématisation objective du perçu, l’extériorité marque ainsi la limite de la représentation. Il y a un certain phénomène qui demande à voir mais qui n’est pas lui-même visible. Il y a un effet d’invisibilité qui découle du fait que nous sommes voyants, qui demande à être vu, qui fait que nous voyons l’invisible.

Le phénomène de l’extériorité, en tant

qu’épiphanie, ou levée de l’invisible dans le visible, ne peut donc

être ni représentée, ni représentable, ni encore moins être conçue

comme représentative. Elle n’est que l’irreprésentable même de la

représentation, et ne représente rien, mais ne peut l'être que

moyennant la représentation elle-même comme ce qui par nature lui est

hétérogène. En tant qu’effet de la représentation, elle se produit hors

de la toile comme son propre effet d'invisibilité, en lequel la

représentation se dépasse dans ce qui à la fois la nie et en opère la

transcendance. Ce phénomène ne relève donc plus ni de l’espace ni du

registre de la représentation, mais participe d’un tout autre régime,

celui de la manifestation : l’extériorité ne renvoie plus à la

spatialité de la représentation mais à la temporalité vécue de la

manifestation, et l’on doit alors dire que ce que produit la toile, ce

n’est pas tant l’extériorité que sa pure et simple manifestation. Tout

simplement, la représentation ne représente pas l’extériorité, elle la

laisse se manifester.

Enfin, cette manifestation n’est pas contenue dans l’un des deux termes

de l’expérience esthétique, que sont le spectateur d’un côté et la

toile de l’autre, mais se produit comme l’effet de leur rencontre.

Irréductible à ses éléments, et ne pouvant se manifester que dans

l’écart qui marque en chacun d’eux à la fois le manque et l’excès,

l’extériorité n’est donc rien d’autre que la relation elle-même,

c’est-à-dire l’être de cette relation, sa différence intrinsèque, effet

de la relation entre la toile et son spectateur. Ainsi, puisque les

termes de la relation sont dits être les causes actuelles de l’effet,

et que celui-ci ne réside actuellement en aucun d’eux en tant que

contenu représentationnel, c’est que l’effet est comme tel

virtuel ; virtuel, mais réel, c’est-à-dire effectif. En soi,

l’extériorité n’est donc qu’une relation, au sens pathique et non

logique du terme, et comme toute relation, elle est différentielle et

virtuelle, elle ne peut avoir d’autre forme que celle de ce mouvement

d’actualisation qui se produit entre l’agent et le patient en tant que

résultat de leur passion, de leur rencontre. Et si elle n’est rien sans

eux, c’est qu’elle n’est précisément pas de même nature qu’eux. Effet

de surface donc, ni objet ni sujet, ni patient ni agent, l’extériorité

en tant qu’effet n’est que la relation elle-même, l’entre-deux et la

différence de cette relation, ce qui se joue de l’un à l’autre comme

écart dans la vision, virtuel et réel. Cette troisième forme de limite

est donc celle du régime ontologique, qui nous fait passer, avec

l’extériorité, de ses causes actuelles dans la représentation à son

effet virtuel dans la manifestation. En tant que telle, l’extériorité

de la représentation est donc la formulation index sui du problème de

ses propres limites et nous renvoie a priori à celles-ci comme à ses

conditions de possibilité et d’effectuation. Car, vécue sans pour

autant être visible, l’extériorité est cet effet irreprésentable qui se

manifeste virtuellement dans la vision en tant que différence à soi,

sans pouvoir alors être réduit ou déduit des éléments actuels qui,

comme dans toute relation pathique, s’y opposent et la composent.

III – voyance et renaissance : Hopper platonicien

Tirons les premières conclusions qui s’imposent après cette analyse. En premier lieu, le problème des limites de la représentation se pose en tant qu’interrogation sur la nature de l’apparaître et de la manifestation, il nous engage sur la voie du phénomène et de l’essence de la phénoménalité, au sens premier des termes, et nous renvoie à la dimension de l’apparaître en tant que venue au visible de toute forme de présence. L’idée de manifestation en tant que puissance médiate et actualisée, dévoilée à travers l’apparition de l’étant, et par là la notion même d’invisible, implique que soit alors élucidé le sens de cet invisible qui n’est justement pas la négation, ni même la privation, du visible, mais au contraire son accomplissement, sa différence même, puissance magique du voir atteinte au cœur de la vision en acte : puisque l’invisible ne se produit ici que dans la relation au visible en tant que différence, comme son autre, comme son propre effet d’invisibilité, on peut alors formuler l’idée que voir ici produit de l’invisible. D’où la notion de voyant, et celle d’art de la voyance. La définition de ce que nous appelons voir, en effet, et le sens que nous donnons à l’expérience de la vision, renvoient en définitive à cette expérience originaire du voyant, dont on peut dire dès à présent qu’elle fut l’ultime référence de Hopper à Arthur Rimbaud lui-même, et ce durant toute sa carrière. Depuis Soir Bleu en effet, peint en 1914 au retour du dernier séjour parisien de Hopper, jusqu’à Two Comedians (1965) qui est la dernière toile du peintre, la filiation est plus qu’éclairante, elle est revendiquée. Et en dehors du fait que Hopper lisait Rimbaud et d’autres poètes français dans le texte, évoqués dans la correspondance avec celle qui sera sa future femme, la filiation est perceptible dans la disposition même de cette ultime toile, vue en regard d’un vers des Illuminations. Là où Rimbaud écrit : « il y a une troupe de petits comédiens en costumes aperçus sur la route à travers la lisière du bois » , Hopper peint deux comédiens en costumes blanc s’avançant vers nous, au devant de la scène, sur un grand fond noir et vide. Et à leur droite émerge la lisière d’un bois dont la ramure vert sombre se perd peu à peu dans l’obscurité. Ces deux comédiens ne sont autre que Hopper lui-même et sa femme Jo, venant faire leurs derniers adieux sur le théâtre de l’existence. Le versant éthique de la critique de la représentation doit en effet être compris dans le sens d'une critique de l'existence comme drame.

Ce thème rimbaldien

du voyant est en réalité au cœur de l’œuvre de Hopper. Ne serait-ce que

depuis Rimbaud, c’est le mot d’ordre de toute une génération d’artiste

pour qui la création s’indexe sur ces mots : il faut être voyant, se

faire voyant, comme on peut le lire dans la fameuse lettre à G.

Izambard. C’est la conquête de ce pouvoir de voyance qui motive chez

Hopper la critique de la représentation, et qui implique alors la

nécessité d’en sortir, d’en fixer les limites et d’en trouver l’issue

véritable. Sortir de la représentation en effet, n’a de sens et ne peut

s’effectuer, qu’en vertu de cette quête étrange dont l’aboutissement

est une promesse éthique et métaphysique. En témoignent justement cette

ultime manifestation d’une origine de nature solaire, à travers

la merveilleuse série finale de ces toiles littéralement vouées

au culte du soleil : Morning Sun (1952), A woman in the sun (1961), People in the sun (1960) et enfin Sun in an empty room (1963),

marquent le point culminant de sa recherche. Car cette conjonction de

l’apparaître et de l’invisible dans la manifestation nous renvoie à une

forme hautement spirituelle d’interrogation, qui traduit en réalité le

lien intime de la voyance et de la vie de l’esprit. La vérité dernière

de la voyance est en définitive sa destinée spirituelle : la

conversion du regard est dans le même temps une renaissance à soi de

l’homme en tant que voyant. Or ce thème de la conversion en tant que

renaissance est, de l’aveu du peintre lui-même, d’origine

philosophique, précisément platonicienne. En quoi la question du

Souverain Bien et du Soleil, astre qui chez Platon est conçu comme le

Fils du Bien, est ici au cœur même du projet.

C’est au sujet d’Excursion into philosophy (1959)

: Joséphine Hopper, femme et modèle du peintre, raconte dans le

« record book » où elle prenait note de leur vie commune, que

le livre abandonné et délaissé par l’homme, après la femme sur la

couche, n’est autre qu’un ouvrage philosophique de premier ordre :

« The open book is Plato, reread too late » .

Platon, relu trop tard. C’est-à-dire, la lecture, le livre – autre

grand thème hopperien directement en lien avec le voyage immobile et

l’évasion intérieure – est incapable d’amener l’homme quotidien à ce

que le philosophe ici préconise : apprendre à mourir. C’est-à-dire

au fond, apprendre à désirer, mais d’un désir immatériel et, en quelque

sorte, « décorporé », désir d’une chair marquée par le sceau

chaleureux de la lumière, désir d’un corps baignant dans le rayonnement

solaire. Et le peintre, lui, grand moraliste qui a su se conformer une

telle forme d’ascèse où toute forme de désir et de sensualité se

ramènent à une simple caresse solaire, comme dans Woman in the sun, Sun in a empty room ou encore Morning sun,

achève cette renaissance du voyant à travers l’espace qu’ouvre le

mouvement total de la conversion. Car du Soleil, encore faut-il se

rappeler les propos de Platon, au livre VI de La République,

à savoir, qu’il est le Fils du Bien, c’est-à-dire l’analogon sensible

du Bien, en tant qu’origine de toute forme de génération et

d’apparition de l’étant, source de la lumière, laquelle est est ce

« lien incomparablement plus précieux que celui qui forme les

autres unions ». En effet, dit Platon, « la puissance de voir

comme celle d’être vue émane du soleil, en tant qu’émanation de ce

dernier » ; et « le soleil n’est pas la vue, mais, en

étant le principe, il est aperçu par elle ». Voilà qui scelle pour

de bon le lien entre le peintre et le philosophe dans cette quête

d’invisible et de voyance.

La critique de la représentation en passe donc par une profonde

conversion du regard, qui signifie et exprime d’abord une renaissance

de l’âme. Qu’est cette renaissance, cette expérience spirituelle ?

Qu’est-ce que cette conversion à travers la puissance de la

vision ? Précisément, elle s’enracine et nous ramène en premier

lieu à cette dimension de l’expérience où nous nous révélons à nous

même en découvrant que l'expérience comme telle n’est pas l’issue ou le

fruit d’une origine perdue, mais bien au contraire son ouverture même,

dès lors que la dimension de la conversion nous ouvre, dans le présent,

à l’origine même, à ce phénomène originaire que Platon et les Grecs

appellent « aléthéia », dévoilement ou vérité. C’est à ce

phénomène originaire et solaire que l’œuvre de Hopper remonte, c’est à

ce point ultime qu’elle nous mène. Car la question qui se pose au fond

c’est celle, très platonicienne donc, de la conversion du regard, qui

peut être formulée en ces termes : qu’est-ce que cela fait de

voir ? Quelle différence et quelle exigence cela implique d’être

voyant ? - c ’est-à-dire d’abord, d’être doué d’un pouvoir de

vision qui va bien au-delà du visible comme tel. L’art de la voyance

pose alors la question de savoir quelle différence cela fait

d’être voyant ?

Voilà pourquoi la

notion de « limites de la représentation » nous conduit

directement à l’art de la voyance, en tant que la vision est pour nous

vecteur et puissance de renaissance, de retour à l’origine. Qu’est-ce,

en effet, que renaître ? Renaître, c’est apprendre que

l’engendrement dont nous nous croyons issus n’est pas derrière nous et

n’a pas eu lieu définitivement et une fois pour toute, mais qu’il se

donne dans l’actualité même de l’expérience, dans le présent vivant de

la vie de l’esprit, dans ce mouvement qui exige de revenir à ce qui, en

soi, est originaire. C’est découvrir dans le présent ouvert, l’aléthéia,

que nous sommes à la fois le fruit et le lieu d’un accomplissement qui

est celui-là même de l’origine, c’est donc vivre actuellement l’origine

comme ce qui nous a toujours été déjà donné, mais qui ne peut l’être

que moyennant une conversion de soi à soi où s’illumine la vérité dont

nous nous faisons alors le témoin. C’est, comme le montre chez Platon

l’expérience du petit esclave dans le Ménon, découvrir en son

âme et conscience la réalité vivante de l’inné, du divin et de l’en

soi, et cela ne peut que procéder d’une réelle conversion du regard

depuis les apparitions sensibles jusqu’aux réalités intelligibles en

lesquelles, avant son incarnation, demeure et se tient l’âme

humaine. En quoi, puisque le Souverain Bien est la source même de

l’intelligible et de l’âme, de même que le soleil est source de la

visibilité et des couleurs, renaître signifie une conversion du regard

à l’originaire dans l’expérience toute intérieure que l’on peut en

faire. D’où le souci de découvrir ici ce qui fera, au sein de

l’expérience de la vision, que nous sommes aptes à renaître à nous-même

en tant que voyants, en actualisant notre puissance d’illumination.

La rupture manifestée chez le peintre par cette incomplétude de la

vision, à travers cet effet d’extériorité qui marque les imites de la

représentation, a donc d’abord le sens d’une telle conquête, de ce

retour à l’origine en tant que dévoilement, découverte de ce chiasme

crucial de l’apparaître où voir se convertit en invisible, quand cette

conversion a lieu dans le rayonnement solaire le plus essentiel. La

quête de la voyance et du Souverain Bien solaire n’est pas dissociable,

chez Hopper, surtout à la toute fin de sa carrière, de cette forme de

conversion issue du platonisme qui, partout, appelle l’existant à la

source de l’existence, le visible à l’invisible, et la lourdeur de la

chair à la renaissance de l’énergie spirituelle.

Ce thème de la renaissance appelle donc,

factuellement, des analyses descriptives d’un tel mouvement de

renaissance et de conversion. Nous appelons ce mouvement, dans l’œuvre

de Hopper, la critique de la représentation, en soulignant qu’une telle

critique est elle-même fondée dans ce qu’elle engendre positivement.

D’où, nous allons le voir, un processus à l’œuvre, qui est celui d’un

renversement des valeurs, nécessaire à toute forme de conversion, et où

se dessine un double mouvement de clôture de la représentation – dans

lequel l’espace de la représentation et la spatialité apparaissent

comme le moment du négatif et de la finitude – et un mouvement de

réouverture qui est celui de la renaissance du voyant, de la conversion

à la vie de l’esprit. Le premier, comme mouvement de clôture, porte le

sceau de la négativité parce que la critique nous renvoie à un univers,

celui de la représentation – et les peintures prennent alors pour décor

les lieux mêmes de la représentation : ville, théâtre et cinéma –

où la vie humaine n’est plus elle-même possible. En témoigne alors un

un important travail sur le cadrage et la spatialité conçue comme

dimension finie de la peinture et de l’existence. La vie citadine, le

monde du travail et des loisirs y sont alors décrits dans les termes

les plus durs qui soient : solitude, vacuité, répétition,

automatisme. L’individu moderne n’est plus qu’un automate, un fantôme,

un être inanimé, c’est-à-dire dépourvu d’âme, d’animation au sens

aristotélicien du mot. Et la vie n’est plus qu’une mascarade,

vaste et sombre caricature d’une existence qui a perdu tout son

sens, qui s’est perdue elle-même et se trouve alors dépourvue de toute

authenticité de l’être, de l’exister. D’où une sévère critique,

moraliste et radicale, de l’existence comme représentation, et de ses

pseudo-valeurs.

Le second mouvement, en tant que dépassement du

premier, en est l’issue effective ; c'est le moment de la réouverture

spirituelle et de la manifestation. Car si renaissance il y a, alors le

mouvement par lequel se clôt la représentation en sa spatialité doit

pouvoir être converti et trouver son issue en dehors de l’espace, dans

cette réouverture qui s’accomplit au sein du régime temporel de la

manifestation. Là réside l’essence de l’extériorité en tant que

phénomène d’invisibilité et moment de la conversion de l’âme.

Suivant la voie de la renaissance, mue par la conversion à la voyance,

on peut alors dire que clôture de la représentation et réouverture dans

la manifestation se développent et s'articulent en deux tendances

opposées mais solidaires, puisque c’est en elles que se réalise

totalement le mouvement de conversion. Dans la problématique des

limites de la représentation, clôture et réouverture procèdent donc du

sens même de la vie de l’esprit, en ce que celui-ci exige à la fois une

critique et une renaissance, ce sont là les deux moments inséparables,

les deux faces qui donnent à l’extériorité toute l’ampleur et la valeur

de sa manifestation, et qui font que celle-ci se rattache à la

représentation comme à ses conditions de possibilité et

d'impossibilité. La manifestation est donc ce qui dépasse la

représentation, mais c’est aussi et d’abord ce qui la fonde. De même

que les limites de la représentation ne sont atteintes que du dedans et

à travers le régime de la représentation, son au-delà est son en-deçà,

et ce qui lui échappe est à la fois ce qui la précède et ce qui la rend

possible. Si ce qui s’engage chez Hopper est effectivement un procès et

une critique de la représentation par elle-même, alors il faut

immédiatement souligner que cela ne peut avoir lieu qu’afin de revenir

en-deçà du visible, à l’origine même de sa constitution. C’est donc aux

sources de l’apparaître et de la phénoménalité que la peinture de

Hopper doit nous conduire, en ce moment étrange où ce qui apparaît

surgit avant même de pouvoir se laisser représenter. Reste à mettre à

jour les raisons concrètes qui font que Hopper décide de revenir à cet

en-deçà, à cette origine même de la visibilité, c’est-à-dire, après

Rimbaud, accepte et aspire à se faire voyant.

L’enjeu est donc d’expliquer comment et pourquoi le peintre a déterminé ce double mouvement de clôture et de réouverture de la représentation, afin d’opérer la renaissance du voyant à lui-même, dans le régime contradictoire de la manifestation. Nous verrons que contradiction et manifestation sont en effet deux notions solidaires de l’actualité de l’expérience, dès lors qu’il s’agit de penser la nature même de l’esprit en tant que puissance virtuelle et originaire. C’est parce que la représentation comme telle est aliénation et tromperie, nous détournant de nous-même suivant cet oubli de soi qui est le propre de l’homme, qu’une conversion est d’emblée prescrite, de toute nécessité, laquelle ne peut avoir lieu comme ouverture qu’au cours d’une forme d’expérience intérieure où la puissance de l’esprit est alors ce qui règne en nous et sur nous. Et ce rapport de la représentation à la manifestation, qui est d’abord une exigence spirituelle, ne saurait être résolu autrement que dans et par la contradiction, dans la mesure où la seconde ne peut avoir lieu que comme négation et résolution de la première et où cela débouche sur un phénomène, l’extériorité donc, qui porte en lui même la présence des contraires : en tant que manifestation de l’invisible, l’extériorité est proprement contradictoire en ce que son apparaître repose sur la suppression de ce qui apparaît.

Eric Beauron