|

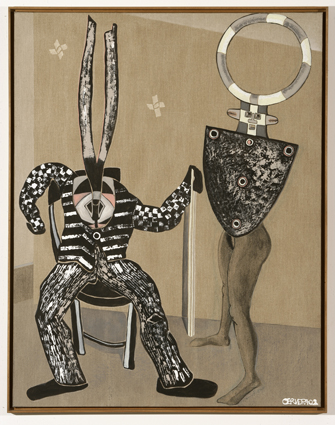

Amour hybride

146x114 cm, acrylique et technique mixte sur toile, 2001

copyright : A. CERVERA - photographie : Olivier Maynard

Il nĠest pas rare, dans la peinture dĠAndr Cervera, que la

vie la plus ordinaire ctoie masques et totems, quĠaux ttes dĠhommes soient

substitues des figures animales, et quĠainsi la reprsentation la plus prosaque

soit traverse et comme transfigure par la venue de quelque puissance

surnaturelle. Mais lĠimaginaire nĠest pas ici une faon de sĠloigner du rel :

cĠest le vecteur qui nous permet dĠen scruter le sens. Il est en effet le plus

souvent question de mythes et de sorciers, de magie, de ftes des morts, de

rituels mexicains, dogons ou hindous. Quelles sont les forces qui se saisissent

ainsi de nous – je veux dire des personnages aussi bien que des

spectateurs –, ces

puissances sans visages et en lĠabsence desquelles le peintre semble nous dire

quĠil serait en dfinitive impossible dĠatteindre lĠessence du rel ?

Dans lĠunivers figuratif de Cervera, lĠhomme est en proie

des forces qui le dpassent et cde la place autre chose que lui-mme (dans LĠenlvement

de lĠhomme, le titre dit dj ce que

lĠusage du papier kraft confirme : lĠhomme nĠest plus quĠune petite et ple

figure en creux, la solde des sorciers et de leur danse funeste) ; il

nĠest plus la mesure de toutes choses. En cela, cet univers participe dĠune

forme de sacr o les vnements sont la fois coutumiers, simples, sans

horizon, et dj signes de bien autre chose. Un masque ouvre une telle

frontire, assure un tel passage.

Il nĠest pas rare non plus que lĠon se batte, et parfois le pinceau

lui-mme devient une arme, une lance, dĠaspect phallique (JĠen pinceau pour

toi, Conversation de peinture ainsi que lĠensemble de lĠÏuvre tendent cette

assimilation de la peinture, de la guerre, de la mort et de la sexualit), et

la palette du peintre se transforme alors en bouclier (Conversation de

peinture). Les hommes sont la merci

dĠune menace, diffuse ou bien relle, ils se font dcapiter ou trancher la

gorge (Le purgatoire, Sans titre 2007, Tara), sont

poursuivis grands coups de chaise et de bton. DĠune certaine faon, il en va

ici de la peinture comme dĠun rituel dĠinitiation, o la circoncision,

lĠarrachage dĠune dent, le prlvement dĠun morceau du corps font pntrer

lĠindividu dans lĠespace des hommes faits, cĠest--dire marqus dans leur chair

et capables de surmonter la douleur. Un masque, cĠest galement une tte

coupe, une tte dĠhomme supprime qui laisse la porte ouverte dĠautres

nergies, dĠautres instances. A travers le masque, le visage cde la place

une forme dĠaltrit sauvage dont lĠhomme nĠest plus que le jouet.

CĠest cette violence, par laquelle lĠhomme se fait homme en

sĠaffrontant lui-mme, qui est lĠÏuvre dans les toiles de Cervera –

mais trangement, elle y est toujours associe une forme de joie et de rire,

de fureur comique, qui nĠest pas tant un motif parmi dĠautres que le style mme

du peintre, toujours prompt inclure dans des scnes tragiques des vnements

comiques, ou vice-versa. CĠest sa faon particulire dĠlaborer un thtre

de peinture : la mise en scne y dborde

toujours la nature des vnements qui sĠy droulent.

QuĠest-ce quĠune tte ? Quel

nigmatique horizon sĠouvre par la reprsentation dĠun visage ? La question qui

hantait Giacometti – et laquelle on se souvient quĠAndr Breton rpondait

sans dtour par un lapidaire: Òtout le monde sait ce que cĠest quĠune tteÓ

– prend ici une tournure nouvelle : quĠest-ce quĠun masque ? et surtout :

pourquoi masquer une tte ?

Il semblerait que le masque

restitue sur la toile l'ouverture dessine, dans l'ordre anthropologique, par

cette autre dimension et cet autre espace grce auxquels les hommes cherchent

devenir eux-mmes tout en devenant autres. Le masque implique une dialectique

de lĠidentit et de la diffrence, comme celle qui est lĠoeuvre dans la

reprsentation de lĠhomme figure dĠanimal, si forte dans les toiles de

Cervera. Et la question qui se pose est la suivante : pourquoi se donner des

totems, des anctres non humains, alors

que lĠenjeu est prcisment lĠidentit dĠun groupe dĠhommes ? La culture ne

semblerait pouvoir devenir culture que grce cet trange chiasmeÉ Festin

totmique (1996) reprsente un banquet

dĠanimaux totmiques du Languedoc qui nĠont rien envier aux totems dĠAfrique

ou dĠailleurs. Le loup de Loupian, le bÏuf de Mze, le chameau de Bziers, le

cochon noir de Saint Andr, la chvre de Montagnac, lĠne de Gignac, le

hrisson de Roujan, la sirne de SteÉ sont bruyamment attabls autour dĠune

bouteille comme autant de figures hybrides qui rendent lĠanthropomorphisme sa

vritable fonction. Ce ne sont pas tant les animaux qui sont apprhends par

lĠhomme selon ses propres connaissances ou ce quĠil peut apprendre de lui-mme

– cette critique sera dcidment toujours trop sommaire – mais

plutt lĠhomme qui ne peut se connatre lui-mme quĠ travers cette

identification lĠanimal. Serait-ce l un aspect de sa finitude ? Rien

nĠest moin vident, mais force est de tenir cette finitude pour la consquence

dĠune indtermination foncirement ontologique ; car cĠest de ne pas

savoir ce quĠil est que lĠhomme tire ce perptuel besoin dĠalinationÉ

Au dbut du Mythe et

lĠhomme, Roger Caillois retrace la

gnalogie de la fascination humaine lĠgard des mantes religieuses. Et il

indique que cette fascination tient un point essentiel : la mante religieuse,

parmi tous les insectes, est bien connue pour dcapiter son partenaire aprs le

cot, fait tourdissant qui nous montre, dans lĠordre de la nature, ce que la

culture et le sacr rejouent de leur ct : lĠimprobable identification de la

mort et de la sexualitÉ Il y a ainsi une communaut dĠtre plus profonde que

le partage de la nature et de la culture, dont l'anthropomorphisme se nourrit

bien souvent ses dpends, et dont on aurait finalement trop vite fait de

dpartager ce quĠelle a de rel, dĠimaginaire et de symbolique. CĠest cette

communaut qui est rendue vivante travers les totems, et il est remarquable

que Cervera sĠen soit nourri ds 1994, travers notamment ces figures

languedociennes, avant mme de retrouver au Mali, au Mexique, en Inde ou en

Chine ce culte pour les hommes figures dĠanimaux. Ce qui est profond, ici,

cĠest cette trange angoisse, presque insondable, que lĠon sent poindre chez

des personnages incapables dĠassumer la nudit dĠun face--face avec eux-mmes

sans le recours ce singulier travestissement. Nous nĠosons pas, nous ne

pouvons tre simplement humains, et

masques et totems ne sont pas ici un refuge ni mme le portrait dĠune identit

dtermine, mais le moyen le plus efficace de nous permettre de Òremonter

en de du tournant de lĠexprience humaineÓ, selon lĠexpression chre

Bergson.

La prsence dĠune force donc, dĠune nergie brute, la fois

ancestrale et animale, corporelle et culturelle (sexuelle, guerrire, et

profondment animiste) donne aux scnes reprsentes un coefficient de prsence

que la peinture est souvent la seule pouvoir exploiter, ds lors quĠelle se

saisit de la couleur comme d'un lment en soi – simple jaillissement ou

talement sans vritable vise figurative – et que le trait, ici un cerne

souvent souple et sinueux, sĠtale la fois fluide et farouche. On pourrait

dire que cĠest cette nergie qui nourrit la perception de Cervera et qui motive

son geste – et nĠoublions pas que la notion de sacr est lĠorigine une catgorie de la force, de lĠnergie.

Il en rsulte que la cration dĠune forme ne se fait pas sans

lutte ni combat, qui mobilisent, chaque fois, pulsion de vie et pulsion de

mort. Et cĠest cette lutte qui est ici reprsente – ou plutt qui se

prsente dĠelle-mme en tant que peinture. Le combat, lĠaffrontement, est un

lment constitutif de lĠÏuvre, depuis le dbut (Vive le battre, 1982) – et qui se prolonge souvent travers des

scnes de rivalit rotique, o la relation est davantage affaire de rapport de

force et de dfi que de simple sensualit – et la dynamique dont elle se

rclame est bien celle du dsir : si le dsir est dynamique, ce nĠest pas parce

quĠil se meut du plein vers le vide ou de lĠtre vers le nant, mais parce quĠil

dcoule dĠune tension qui lui est inhrente, entre attrait et rpulsion, liaison et destruction.

CĠest tout le problme du trait et de la forme : que spare-t-on, et comment ?

A cet gard, l'usage du scotch, chez Cervera, a rendu le travail du contraste

plus significatif, puisque les lignes blanches du scotch forment des traits

raides et intransigeants, presque indiscutables, l o le pinceau a tendance

dployer des lignes flexibles et lastiques propices la fusion, au mlange,

l'effusion de la couleur. L'volution gnrale, trs nette, vers une forme

d'puration du fond et des couleurs est alle de pair avec une accentuation des

contrastes des lignes et des formes lie l'exploitation de matriaux nouveaux

comme le kraft et le scotch. La dcouverte parfois fortuite de nouvelles

techniques n'est jamais une simple contingence dans le travail d'un artiste,

mais le plus souvent une faon de donner aux Ïuvres une cohsion et un sens

plus forts, comme si cette volution n'tait au fond que le fruit complexe du hasard

et de la ncessit. Ici, le kraft et le scotch vont de pair, ils relvent d'une

innovation la fois matrielle et formelle, plastique et hautement

significative, puisque cĠest ensemble quĠils confrent aux toiles cette

matrise impulsive, cette apparence d'improvisation mle de droiture et de

rigidit. On assiste bien lĠaffirmation dĠun style, ce qui signifie une

synthse matrielle des thmes chers lĠartiste.

La peinture comme le dsir nous renvoient donc essentiellement

une nergie qui dploie par nature deux tendances opposes, et qui tire sa

puissance de cette opposition mme. On se souvient que, dans LĠAbrg de

psychanalyse, Freud lui-mme nĠhsitait

pas se rclamer dĠEmpdocle lorsquĠil sĠagissait dĠapprofondir la nature de

la pulsion lĠÏuvre dans le psychisme humain, et quĠil dfinissait alors tout

phnomne vital comme un mixte de lĠinstinct de vie et de lĠinstinct de mort.

Toute forme, tout phnomne, est un mlange des deux principes empdoclens de

lĠAmour et de la Haine, de lĠattraction et de la rpulsion, qui prsident

toute manifestation de la vie : si Eros et Thanatos ne sont donc pas des

pulsions antithtiques, mais bien les deux visages d'une seule et mme pulsion

modelant chaque phnomne, si la vie elle-mme est Òune lutte ou un compromis

entre ces deux tendancesÓ comme lĠaffirme Freud, alors on peut dire que la

peinture, chez Cervera, nĠest pas simplement un espace de reprsentation mais

le lieu o cette lutte sĠactualise dans sa dimension originairement plastique –

et les masques et les totems sont chez lui autant de prismes o se rfracte la

pulsion, o rayonne un dsir aux multiples figures. Amour et Haine, attraction

et rpulsion sont dĠabord des coordonnes picturales : non pas des matriaux du

peintre, mais les principes mmes de son art.

Cette lutte, cette manifestation conjointe de forces

contraires, se manifeste en partie travers le rapport, trs thtral chez

Cervera, entre le dcor et lĠaction. On remarquera en effet que le rythme des

peintures de Cervera provient dĠune certaine tension entre la faon dont les

murs et les sols sont reprsents et lĠvnement qui sĠy droule. Les premiers

dlimitent le plus souvent un lieu, intrieur et clos, une forme de scne

marque par des motifs gomtriques (petits carreaux, bandes bichromes, fines

ou larges, verticales ou horizontales, ou encore surface monochrome), qui

installent une rgularit et tendent crer un quilibre, une forme de

stabilit. Mais cet quilibre est en ralit toujours prcaire. Car si le dcor

de la scne est fait pour maintenir les lments qui sĠy trouvent, lĠaction qui

sĠaccomplit ne peut en ralit y tre contenue : quĠil sĠagisse dĠune course

poursuite ou dĠune course en pousse-pousse (Les voleurs de masques, Rickshaw Calcutta),

dĠun Ç enlvement È (LĠenlvement de lĠhomme qui prend lĠallure dĠune danse guerrire), dĠun duel ou

dĠun cauchemar (Conversation de peinture

et Cauchemar du fumeur dĠopium, o la

pice est envahie par les figures animales du rve) ou encore dĠun crime

passionnel (Sans titre 2007), on peut

dire que le drame, lĠaction en cours, implique gnralement des personnages

rsolument incapables de tenir en place. Mme Le cauchemar du fumeur

dĠopium, dont le personnage central est

pourtant allong en train de fumer, est une toile en mouvement : les

animaux mergent du haut et du bas du cadre, la serveuse de th sĠloigne

pendant quĠapparat dans le fond, comme surgissant dĠun rideau de thtre

– procd qui revient dĠailleurs dans dĠautres toiles – un trange

personnage vert, le tout dans un espace o figures du rve et de la ralit

participent du mme vnement. Si cette mise en scne est thtrale en tant que

telle, cĠest parce que le peintre donne chaque personnage un rle dans une

action commune, il les lie ensemble au sein du mme drame et ne les spare

jamais.

A ce travail sur lĠespace

et le mouvement sĠajoute une forme de synthse temporelle qui conjugue

diffrents moments de lĠaction, la cause et sa consquence, lĠavant et lĠaprs

tant souvent peints ensemble sur la toile. Dans Sans titre 2007, le mari jaloux gorge lĠamant pendant que la femme a dj

pris la fuite et sĠloigne dans un coin du tableau, et lĠon devine toute la

panique et la surprise qui ont prcd, lors de la dcouverte du forfait des

amants. Ici comme ailleurs, lĠaction est reprsente au moment o les nergies

en prsence se conjuguent et sĠaffrontent, sĠintensifient, et tmoignent dans

le prsent de la charge des actions passes. On pourrait alors interprter cet

instant paroxystique comme la co-prsence, sur la toile, dĠun mythe, drame

originel et rcit fondateur, et dĠun rite, ensemble des actions senses le

rpter afin dĠen assumer la charge cathartique – lĠensemble des toiles

faisant ainsi penser une grande srie visant rappeler lĠunit indissociable

dĠun pass originaire et du prsent qui sĠy rapporte, afin de dlivrer les

hommes des passions qui les animent. Mais les hommes sont oublieux et ils ne

savent pas de quel rcit ils sont les protagonistes, ni de quel destin ils sont

les marionnettes.

Mouvements, peurs, rves,

dsirs, actions et affects animent donc les corps et les esprits de telle sorte

que lĠaction en cours nous parle dĠun vnement qui nĠest jamais simplement

la mesure du lieu et du temps o il se droule (un sacrilge, un vnement

mythique, un sacrifice, un mauvais rve dans une fumerie dĠopium, etc.). Cette

tension provient en dfinitive du fait que cĠest bien une puissance

transcendante, une force sacre qui se propage dans un espace-temps profane, et

qui dchaine alors chez les personnages une nergie indite, puisquĠil sont

dsormais en proie quelque puissance extraordinaire. Si le sacr nourrit

Cervera travers ses voyages (notamment ses deux sjours en pays Dogon au

cours desquels il a t amen, en 2001 et 2002, sĠinitier de prs aux cultes

animistes), si la pense magique visite ses Ïuvres, alors on peut dire que son

problme est de trouver, en tant que peintre, un style qui, sans corrompre

cette source la fois trangre et familire, puisse en restituer la

dimension extraordinaire, en entendant

bien travers ce terme la difficult majeure quĠil recle : comment ressaisir

dans lĠespace des hommes les puissances qui le traversent et le travestissent,

lĠintensifient et le transfigurent – sans les dnaturer ? Il semble

lĠvidence quĠ partir du moment o les hommes sont lis au sacr, lĠespace qui

les entoure ne soit plus en mesure dĠaccueillir de telles forces, de tels

drglements. Il y a un changement dĠchelle, une forme de dmesure, et cĠest

cet cart qui donne de nombreuses toiles leur intensit : cette Ïuvre

est empreinte dĠun rythme et dĠune dynamique qui sont toujours, et en toute

lettre, une faon de sortir de soi-mme, une extase au sens grec du terme. Et cĠest cette extase qui est aussi

vise par les masques, car ce sont eux qui, au sein des toiles, mettent en

mouvement ce perptuel dsquilibre entre dcor et action, pass et prsent,

imaginaire et ralit. Thtre de peinture qui est aussi un thtre du sacr,

cĠest--dire une scne o lĠvnement est la fois tragique – puisque

lĠhomme y est lĠobjet de puissances suprieures – et dtourn de sa

tragdie, et par l-mme comique (le sorcier poursuivant les voleurs de masques

coups de chaise et de bton, la mort jouant du banjo, les masques qui tirent

la langue, etc.), ordinaire et pourtant soustrait sa trivialit.

Nous n'avons

cherch ici qu' clairer le rythme et la puissance dĠune Ïuvre qui a le

privilge de puiser ses motifs et ses formes dans des cultures o le sacr est

encore dĠune actualit certaine. Et Portrait de famille dit bien, en ce sens, la difficult affronte, lĠacte de

clture et de fermeture quĠopre malgr elle la reprsentation par lĠimage, en

cherchant, par le trait et la forme du cadre, contenir les personnages ; figs

et raidis, runis cte cte, immobiles et emprunts, ils obissent ici au

geste dĠun photographe dont les indications visent une mise en scne quelque

peu grotesque, cĠest--dire proprement trangre aux corps, aux mouvements et

aux coutumes quĠelle tente de domestiquer ; et qui est ici regard par le

chien ? LĠironie bien sr est quĠil sĠagit du photographe lui-mme, devenu

lĠobjet dĠune curiosit canineÉ parce quĠayant introduit dans la maison lĠobjet

qui brise son fragile quilibre, indiffrent aux

masques et aux puissances quĠils couvent. Le problme du peintre est ici

– mais pas seulement – quĠil lui faut parvenir figurer ce qui

nĠest pas destin tre reprsent. Et il semblerait que cette forme de

figuration, dont l'nergie provient en partie de son apparente navet, et dont

on peut dire quĠelle est peu peu devenue

trangre au regard contemporain, soit ce qui a toujours t le plus familier

Cervera.

Eric Beauron