|

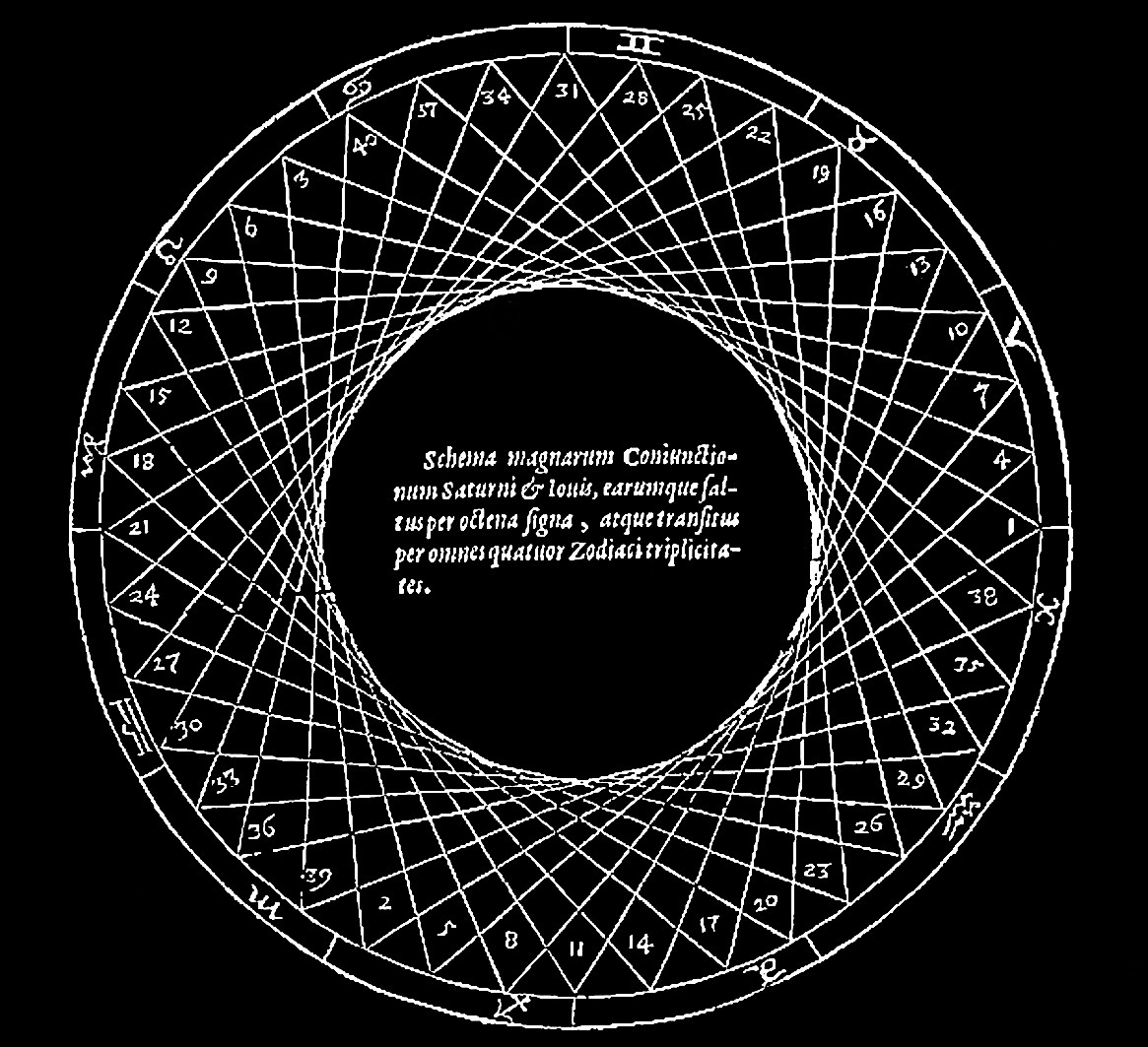

Lorsque Kepler chercha à comprendre l'organisation du système solaire, il représenta les conjonctions de Saturne et de Jupiter à l'aide de cercles et de triangles imbriqués les uns dans les autres ; le dessin, reproduit ci-contre et désormais célèbre, fut publié dans le Mysterium Cosmographicum.

Exposant ces découvertes à ses amis en Juillet 1595, le schéma lui

révéla alors une chose qu'il ignorait encore, et qui devait lui permettre

d'avancer de façon significative dans la résolution de son problème, à

savoir, qu'il existe apparemment une corrélation entre ces

figures géométriques et l'ordre des planètes. Il conçut ainsi l'hypothèse qui orienta ensuite toutes ses

recherches : l'idée qu'il existe un ordre cosmique géométriquement réglé, où les

corrélations entre les temps de révolution, les vitesses et les distances des

planètes au soleil, suivent l'ordre des polyèdres réguliers, auxquels

Platon avait jadis donné dans le Timée leurs lettres de noblesse.

Cette découverte suggère que le fait de représenter visuellement et graphiquement les données d'un problème nous apprend toujours plus que ce que nous pensions initialement savoir. C'est ce que signifie l'expression, peut-être incontournable, de spatialisation de la pensée. D'un dessin, naîtront alors des hypothèses ; d'un rayon de cercle, une valeur abstraite indiquant le ratio de quelques relations cosmiques... comme d'un geste, parfois, ou d'une simple parole, peuvent tomber les décisions qui orienteront tout le cours d'une vie...

Ainsi va la connaissance, d'ombres portées en ombres portées, s'éclairant elle-même à travers son parcours d'obscurité.

Ce mouvement n'est pas celui d'une dialectique. Pas plus que le « sujet » dans son acception musicale, un fragment mélodique structurant l'ensemble d'une fugue, par exemple, ne nécessite de contradiction de ce qu'il est (même si l'analytique musicale prétend souvent le contraire, pour des raisons strictement pédagogiques). Le sujet a dans ce sens précis celui d'un vecteur d'imitation ; une fonction qui motive une structure, la séquence dont l'imitation et la variation formeront l'oeuvre réalisée.

Ce n'est donc pas un mouvement réglé, allant de l'inconnu vers le connu, avec réduction du mystère en fin de course. C'est un jeu constamment mouvant et instable, fait d'analogies, d'affinités, un processus qui n'est pas domestiquable et qui est le développement d'intuitions aveugles et d'hypothèses parfois peu raisonnables...

Dans ce cheminement de l'esprit, le savant doit savoir se faire artiste et s'aider de son imagination ; car le regard porté sur les choses ne peut se les approprier et déceler leur structure que s'il cherche aussi et d'abord à se les représenter grâce à des formes qui, loin d'être de simples apparences, contiennent un coefficient d'intelligibilité qui permet de découvrir plus que ce que nous pensions représenter. Le cas de Kepler est exemplaire, et on lira à ce sujet les analyses de F. Gil dans Mimésis et négation.

On pourrait donc appeler figures ces formes qui nous donnent à voir au-delà de ce qu'elles montrent, et qui nous permettent de penser au delà que ce qu'elles représentent. Le pouvoir d'une figure – le figural des images – serait très exactement ce pouvoir de voir au-delà du savoir. De telles images s'avèrent être matière à penser. Dire d'une forme qu'elle donne matière à penser, c'est dire qu'une ombre peut contenir une lueur...

La connaissance, loin s'en faut, n'est donc pas une

façon d'éradiquer les ombres ou de faire toute la lumière ; c'est plutôt une façon de scruter

obstinément le même fond d'obscurité, tout en changeant de place, comme

en tournant autour d'un puits dont on devine qu'il est sans fond.

Il s'agit de comprendre qu'entre le négatif et le positif, il existe une zone frontalière, commune et trouble, qui est semblable à l'effet que Man Ray inventa (et qui sera ici la métaphore de la connaissance) : l'effet de solarisation.

Faire passer le négatif dans le positif, les convertir l'un dans l'autre et les juxtaposer dans une contraposition est sans doute la meilleure façon de donner à voir ce rapport difficilement analysable de l'ombre à la lumière et de l'inconnu au connu qui est au coeur de la connaissance.

Zone frontalière, ou « zone virtuelle » faite d'opérateurs invisibles mais dont l'action est effective. La forme requiert, même si déjà contenue en son germe (son essence), des actes qui la révèlent ; le contre-sujet qui en soutient l'apparition, per musica ; l'amas de signes qui se concrétisent en une forme donnée.

Mozart nous dit à propos de la mélodie :

« Je l'embrasse ensuite d'un seul coup d’œil... ; ce n'est pas successivement, dans le détail de ses parties, comme cela doit arriver plus tard, mais c'est tout entière dans son ensemble... »

Les parts d'ombre et de lumière ont composé une FORME, et celle-ci fait participer en un jet les sensibles de la vue, de l'ouïe, du toucher, e tutte quante.

Si les formes, comme le pensait Aristote, sont inscrites dans une matière, ajoutons qu'elles sont la matière même où l'esprit évolue, comme cette obscurité où, enfant, nous nous avançons, à la fois tentés et apeurés, et où l'esprit ne peut s'aventurer plus tard sans cesser de solariser, par là même, tout le négatif qu'il porte en lui et toute l'ombre qu'il projette, partout autour de lui, du simple fait qu'il existe et qu'il tente de s'orienter en venant à la lumière.

Qu'il s'agisse d'un fragment de réalité ou bien de soi-même, la connaissance n'est jamais qu'un mouvement d'accès à cette part d'ombre qui, indéfiniment, nous permet de nous guider dans le monde.

Il s'agit de comprendre qu'entre le négatif et le positif, il existe une zone frontalière, commune et trouble, qui est semblable à l'effet que Man Ray inventa (et qui sera ici la métaphore de la connaissance) : l'effet de solarisation.

Faire passer le négatif dans le positif, les convertir l'un dans l'autre et les juxtaposer dans une contraposition est sans doute la meilleure façon de donner à voir ce rapport difficilement analysable de l'ombre à la lumière et de l'inconnu au connu qui est au coeur de la connaissance.

Zone frontalière, ou « zone virtuelle » faite d'opérateurs invisibles mais dont l'action est effective. La forme requiert, même si déjà contenue en son germe (son essence), des actes qui la révèlent ; le contre-sujet qui en soutient l'apparition, per musica ; l'amas de signes qui se concrétisent en une forme donnée.

Mozart nous dit à propos de la mélodie :

« Je l'embrasse ensuite d'un seul coup d’œil... ; ce n'est pas successivement, dans le détail de ses parties, comme cela doit arriver plus tard, mais c'est tout entière dans son ensemble... »

Les parts d'ombre et de lumière ont composé une FORME, et celle-ci fait participer en un jet les sensibles de la vue, de l'ouïe, du toucher, e tutte quante.

Si les formes, comme le pensait Aristote, sont inscrites dans une matière, ajoutons qu'elles sont la matière même où l'esprit évolue, comme cette obscurité où, enfant, nous nous avançons, à la fois tentés et apeurés, et où l'esprit ne peut s'aventurer plus tard sans cesser de solariser, par là même, tout le négatif qu'il porte en lui et toute l'ombre qu'il projette, partout autour de lui, du simple fait qu'il existe et qu'il tente de s'orienter en venant à la lumière.

Qu'il s'agisse d'un fragment de réalité ou bien de soi-même, la connaissance n'est jamais qu'un mouvement d'accès à cette part d'ombre qui, indéfiniment, nous permet de nous guider dans le monde.

sommaire