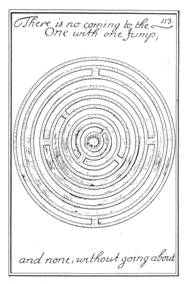

Dans

le labyrintheÉ

|

(D. A. Freher, Paradoxa

Emblemata, manuscrit, XVIIIme sicle).

Tous les commentateurs,

mythographes ou historiens, ont soulign la svrit du labyrinthe aux murs

inamovibles de granit, et ont song en tout premier lieu aux murs opaques de

l'impitoyable labyrinthe crtois du minotaure. Seuls ceux qui ont d'exprience

t aux prises de mystrieux labyrinthes savent qu'il n'en est rien ; que,

comme nous, les labyrinthes sont faits d'une toffe moins rigide et d'un plan

moins rigoureux. Rien de moins rassurant que la chair qui nous enveloppe et

nous enferme ressemble notre propre chair.

Ainsi en va-t-il des espaces

premiers qui n'ont pas grand-chose de sols stables ou

de routes bien traces. Pas de plan du labyrinthe, on doit le vivre pour

voir. Nos pas sont compts, on en fait mme le compte

machinal par peur de se perdre, et c'est parfaitement inutile.

Le labyrinthe est une prison o la

vie s'veille.

Le labyrinthe qu'on dessine tel un

masque nous guide comme le masque blanc au thtre. Il n'est ni sombre, ni

lumineux, ni mensonge ni vrit, et il est harassant au philosophe parce qu'il

peut la fois tre et paratre, et ni tre, ni paratre.

Le labyrinthe s'invente chaque

fois qu'on avance son pas, qu'on pousse une porteÉ Il est un cachot d'o la vie

s'panouit.

La souffrance primordiale des

espaces premiers provient peut-tre, dirait le plerin spirituel, d'une

nostalgie de l'unit, d'une scission du symbole comme totalit une. Comme

l'crit Salmon dans son Dictionnaire hermtique

(1645), "Par cette Fable les Sages ont entendu leur Mercure participant

des deux natures, mle et femelle : autrement, de la nature animale et de la

minrale, qui sont enfermes dans le Labyrinthe, qui est l'Ïuf

hermtique." Etre Ç press È dans un labyrinthe comme dans une

boule, un Ïuf ? Ç Souffrance primordiale È est un caractre

nietzschen du pathos dionysiaque, soit : de

l'essence de la musique et de la posie comme force. Il y a bien une

"souffrance primordiale", une souffrance archaque et premire, nous

disent Nietzsche et Bachelard. Mais par un miracle incomprhensible,

l'archaque souffrance personnelle est aussi l'ombre traverse des fondations

du monde.

Il est impitoyable, ce labyrinthe,

ne laissant de nous presser poursuivre son arpentage (le ntre) et ses

trajectoires nombreuses taches d'ombres contradictoires, de dalles glissantes,

de portes souvent fermes sur des impasses, de piges et de fausses indications

(les ntres).

Dans l'air circulent des sons et

des feux qui sont des signes. Le parcoureur y cherche des analogies.

Le labyrinthe lui-mme tait une

voix; le cloisonnement des espaces et des temps tait notre seule opration.

Chaque pas est souffrance

maintenir comme telle, autant que l'ide qui dpeint cette souffrance en la

limitant ce mme pas. La "dmarche" dans le labyrinthe a pour effet

de montrer, ou de faire avouer en discours ce qui est natur et naturant en

celui qui erre, en le reprsentant sous ses yeux et autour de lui.

Les murs de pierres et les parois

en chicane sont en ralit de minces membranes. L'hostilit froide s'avre,

force de voir, accueil chaud d'un lit de chair.

Fines dentelures, murs d'eau

verticale, voil ce quoi ressemble ce ddale de sang et de tissus

embryonnaires.

Dans un labyrinthe vierge, ou

virginal, et trs chaotique d'effets dvastateurs de la souffrance primordiale,

le pote le plus sagace (le plus habile, devant presque sans cesse se partager

et se rassembler entre croyance et vrit) rpartira les lieux traverss par

groupes de lieux : Enfer, Purgatoire, ParadisÉ au sein desquels il donnera

demeure des personnages importants au regard de sa vie personnelle comme de

l'histoire des hommes.

"Sois avise, Ariane! dit

Dionysos dans La plainte d'Ariane de NietzscheÉ

Tu as de petites oreilles, tu as

mes oreilles :

mets-y un mot avis! -

Ne faut-il pas d'abord se har, si

l'on doit s'aimer ?É

Je suis ton labyrintheÉ"

Prenons garde de ne pas traverser

trop vite, fuyants aux oreilles courtes et aux yeux encore cills.

"Qui sait donc en dehors de

moi ce que c'est qu'Ariane!"

Elle est le labyrinthe elle-mme,

trs petite dans ta main que tu crois possder, trs grande dans le domaine

architectur que tu crois parcourir. Je construis un labyrinthe

seulement pour m'y perdre...

Le fil rouge qui me guide, regard

de plus prs, est en lui-mme tresse et spirale, cheveau de segments fluides

sans bords. Dans mes mains coulissant sur la rampe de corde libratrice, je vois

un autre labyrinthe dans le labyrinthe. Des nÏuds et des fils dedans comme

dehors, dans l'espace qui se referme sur moi. A la posie de dire l'impossible

rencontre d'inconciliables. Le fil du discours dont le droulement est

perptuelle cration a le double sens d'un discours de la souffrance ; il

en est l'expression propre, et le discours d'un autre qui exprime cette

souffrance.

Nous ressemblons ce "rveur

labyrinth" (Bachelard); arpenteur de faux horizons se retournant hagard

sur ses pas dj effacs. Le labyrinthe condamne la mmoire linaire et

cumulative qui forme le Ç discours d'entretien È de ce que l'on est.

Il n'y a pas de centre, pas de

minotaure, sinon l'Ïil flottant du Monoculum de

Paracelse qui regarde un instant notre regard stopp, et fait de nos voyages

des mondes loquents.